|

НАШ! Против "их".

[данная статья взята с ресурса nnm.ru]

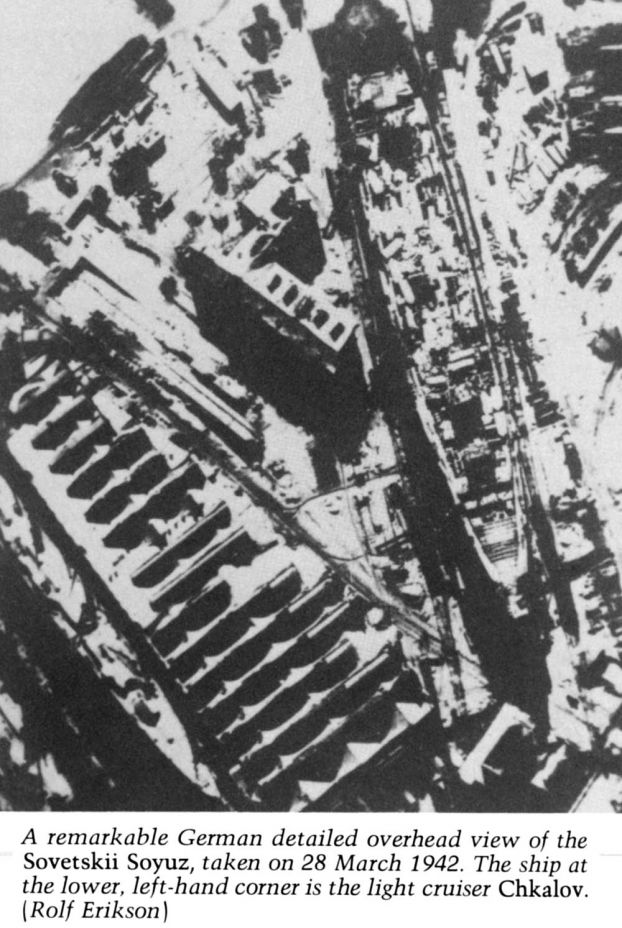

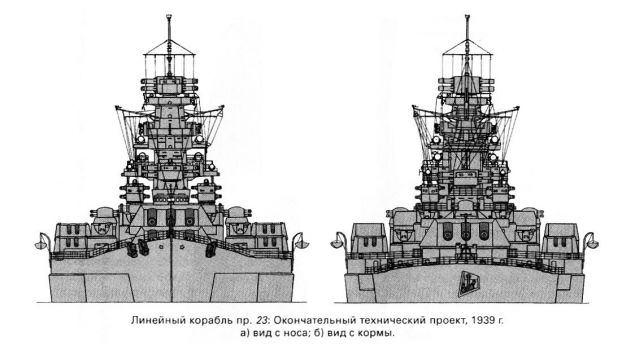

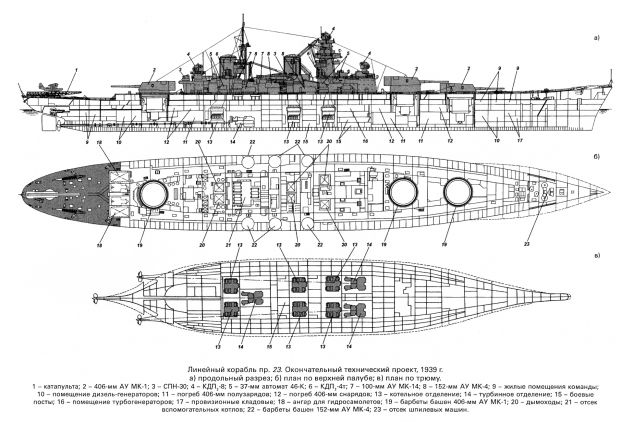

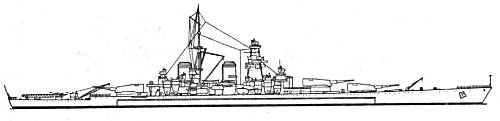

Линкоры класса «Советский Союз» (проект 23) должны были стать тем средством, которое позволило бы СССР осуществить идею создания Большого флота. Об истории этих кораблей написано много скрупулезно выверенных на основе документов научных трудов. Известна их печальная судьба – красивые и величественные, они не были даже спущены на воду. Множество мнений и предположений породила их история.

Каковы были линкоры «Советский Союз», спроектированные в молодом и неспокойном Советском государстве на наш непрофессиональный взгляд? Могли ли корабли этого проекта, будучи построенными, что-либо противопоставить мировым морским державам с их уже накопленным опытом строительства мощных судов такого класса?

И без фантастики...

Ответы на эти вопросы, я надеюсь, вы сможете найти сами, прочитав небольшой материал.

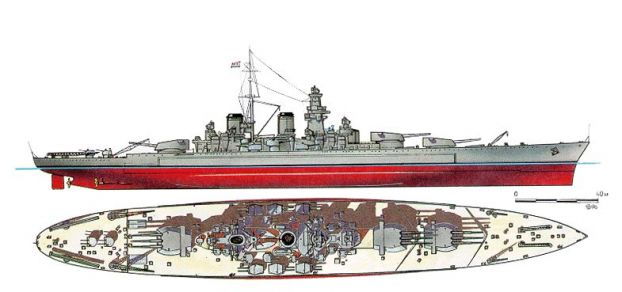

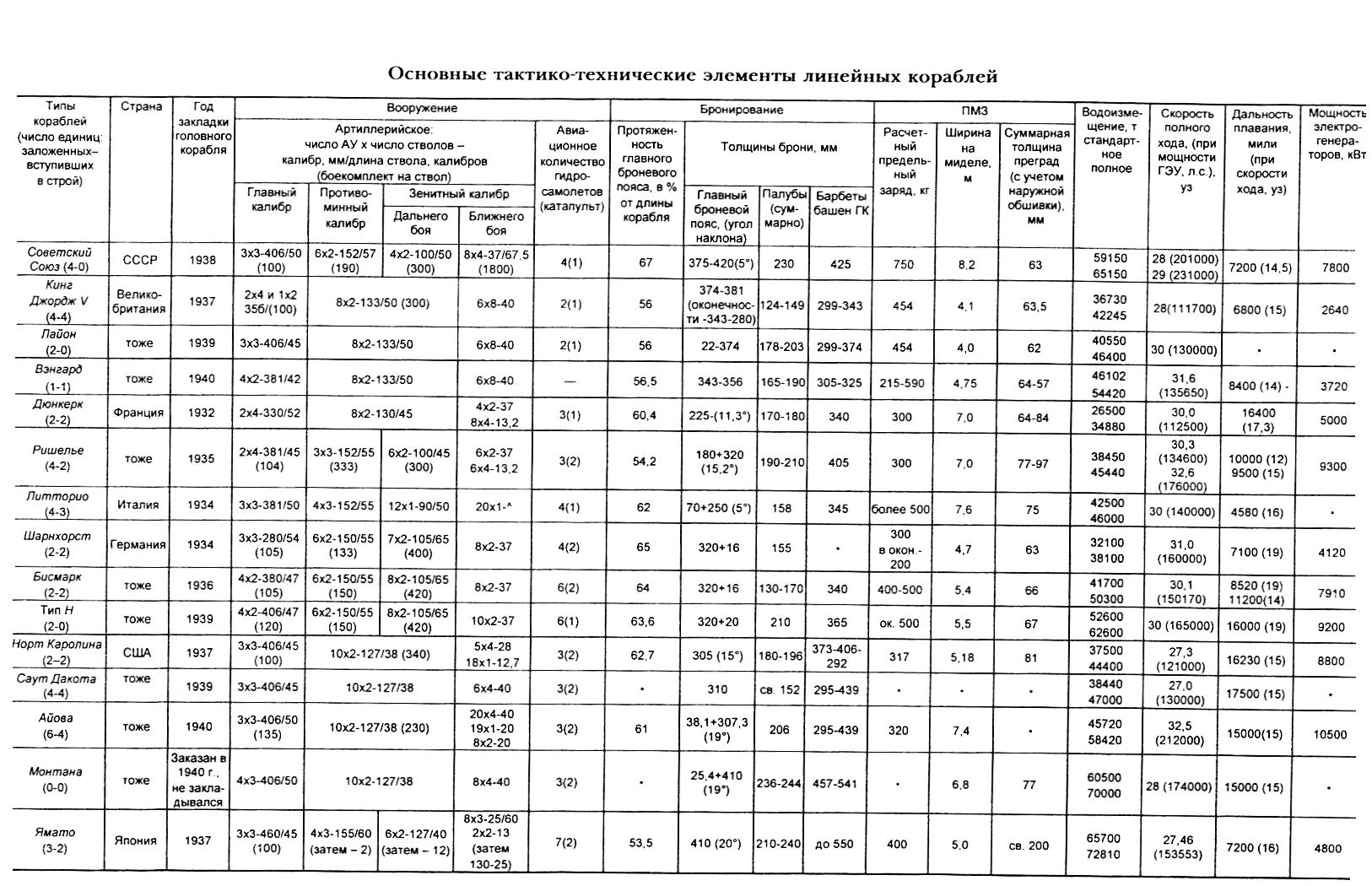

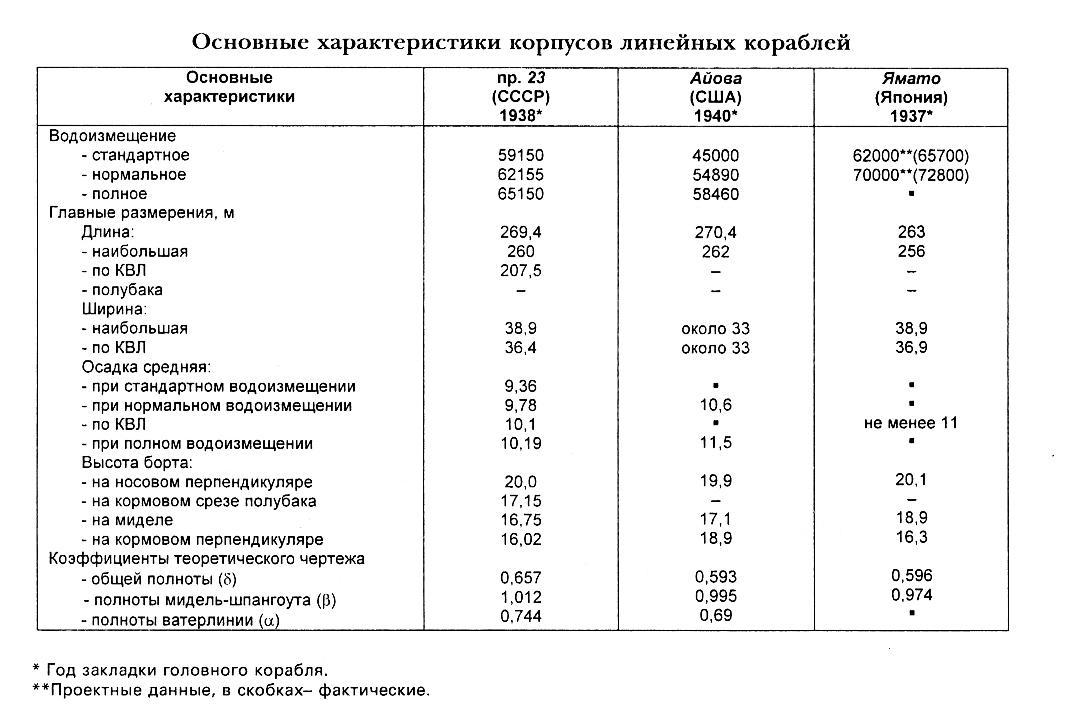

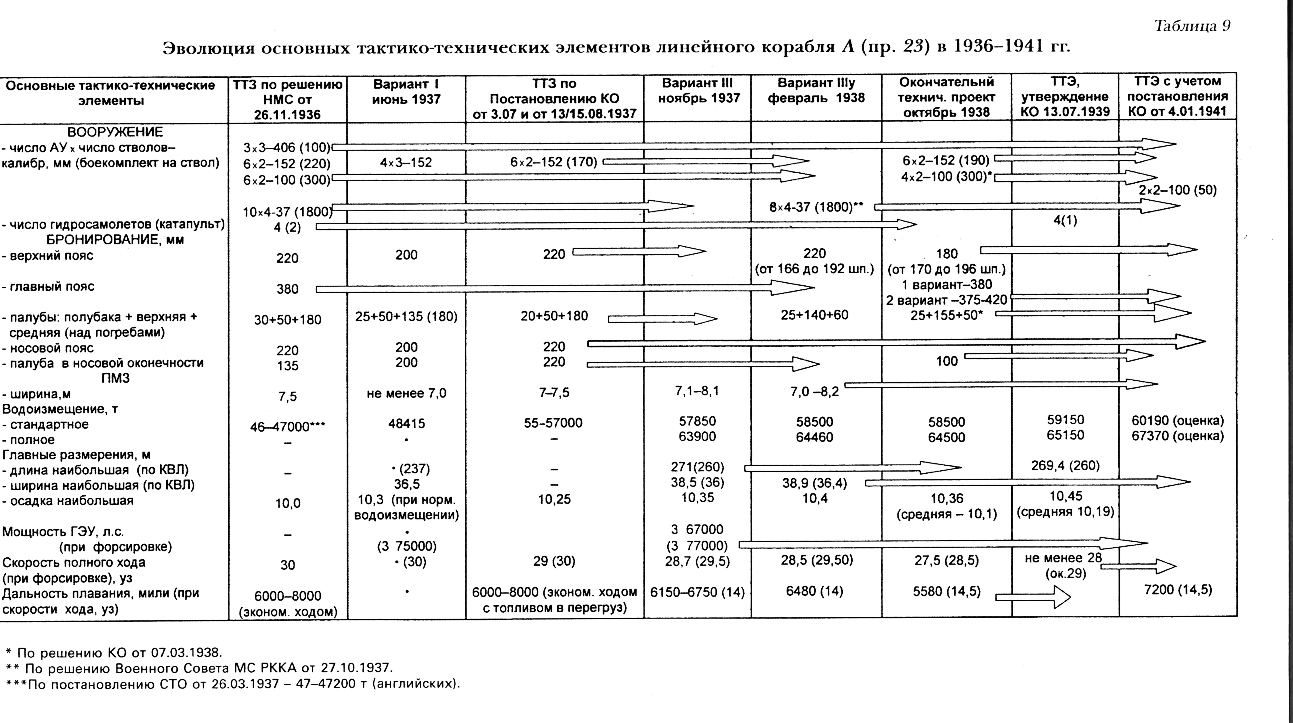

Корабли класса «Советский Союз» (проект 23) были задуманы и проектировались как сильнейшие линкоры в мире. Причем в отличие от линейных кораблей европейских стран и США середины 30-х годов, без оглядки на договорные ограничения по водоизмещению. Подобно японским кораблям типа «Ямато», а позднее и американским типа «Монтана» (заказаны в 1940 г., но не закладывались), а также германским типа Н (заложены в 1939 г., но практически не строились) стандартное водоизмещение каждого из этих кораблей превышало 50000 тонн.

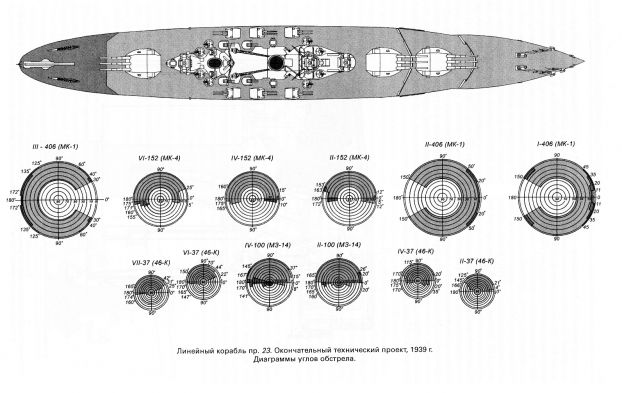

Начнем с главного - с вооружения. Имея 9 - 406/50-мм орудий главного калибра (дальность стрельбы - до 45,5 км, масса снаряда 1108 кг) корабли «Советский Союз» (проект 23) уступали по своим «наступательным» возможностям только линкорам типов «Ямато» с их 9 - 460/45-мм орудиями ГК (дальность до 42 км, масса снаряда 1460 кг) и «Монтана» - с 16 - 406/50-мм орудиями (дальность - до 43 км со снарядом массой 1016 кг и 36,8 км - с 1225 кг снарядом). Такую же, как у последнего артиллерию, но только из 9 - 406/50-мм имели и американские линкоры типа «Айова», причем боекомплект их ГК превосходил принятый в «проекте 23» (130 вместо 100 выстрелов на ствол).

В то же время 406-мм орудия Б-37 нашего линкора были несколько более дальнобойными, чем на любом из иностранных кораблей. Отечественным конструкторам удалось создать 406-мм орудие с лучшими в мире баллистическими характеристиками. В 1936-1937 гг., когда принимались основные решения о выборе артиллерии главного калибра и других тактико-технических характеристиках «проекта 23», в мире было практически ничего не известно о новых японских линкорах кроме самого факта их закладки в 1937 г. со стандартным водоизмещением, вероятно превышающим 45000тонн. В США же намерение строить линкоры типа «Монтана» появилось несколько позже, как ответная реакция на прогнозируемые японские действия. Поэтому в 1936-1937 гг. авторы ТТЗ на линейные корабли «проекта 23» резонно рассматривали его как сильнейший в мире.

Второй калибр (противоминный калибр - ПМК) «проекта 23» включал 12 - 152-мм орудий и был практически идентичен таковому на новых итальянских, японских, германских, а также французских линкорах. При этом наше 152/57-мм орудие Б-38 также имело в своем калибре лучшие в мире баллистические характеристики, обеспечивающие дальность стрельбы около 30 км (масса снаряда - 55 кг), вместо, например, 27,4 км у 155/60-мм орудий «Ямато».

Помимо основного назначения (стрельба по легким кораблям) отечественные военно-морские специалисты считали полезным использовать артиллерию ПМК на предельную дальность по линкорам противника с целью вывода из строя пунктов управления огнем с их дальномерами. ПМК нашего линкора был сугубо «противокорабельным» (орудия имели угол возвышения до 45 градусов), тогда как на французских кораблях типа «Ришелье» 152-мм башни имели угол возвышения орудий до 75 градусов и были универсальны для стрельбы также и по воздушным целям (правда, это удалось в полной мере обеспечить лишь после войны).

В нашей стране угроза для крупных кораблей с воздуха постоянно недооценивалась. В предвоенный период это находило отражение, как в ставшем впоследствии традиционным, пренебрежении авианосцами, так и в отсутствии должного внимания (в особенности - со стороны высшего военно-политического руководства) к оснащению кораблей средствами ПВО.

Интересно отметить, что именно во флотах, располагавших авианосцами (США, Англия, Япония), новые линкоры имели и наиболее развитую зенитную артиллерию (смотри таблицу). Так, в США и в Англии на линкорах вместо отдельных ПМК и ЗКДБ (зенитный калибр) использовался единый универсальный калибр, что позволило довести общее число стволов крупнокалиберных зенитных орудий до 10 спаренных установок 127 мм на американских и до 8 спаренных установок 133 мм на английских линкорах.

На иностранных линкорах, имевших специализированный ПМК, ЗКДБ включал не менее 12 стволов (90 - 127 мм), а на германских линкорах - до 14-16 - 105 мм. На этом фоне ЗКДБ нашего линкора из 4 спаренных установок 100-мм орудий был, конечно, совершенно недостаточным. Руководство Наркома ВМФ, несмотря на утверждение 13 июля 1939 г. элементов корабля правительством, добилось в начале 1941 г. восстановления 2 спаренных 100-мм кормовых артиллерийских установки, но в неполноценном виде (с боекомплектом только в кранцах первых выстрелов - по 50 на ствол).

Что касается малокалиберных зенитных автоматов, то общее количество их стволов (8 счетверенных калибром 37-мм) соответствовало предвоенной мировой практике. Резкое повышение количества зенитных автоматов до 100 стволов и даже более происходило уже в годы войны. Следует сказать, что допущенные под давлением проектантов отступления от ТТЗ 1936 года в части зенитной артиллерии (по ТТЗ - 12 -100-мм и 40 - 37-мм) низвели наши линкоры в ряд наиболее слабых по средствам ПВО (вместе с итальянскими, которые в некоторой степени являлись для них прототипами).

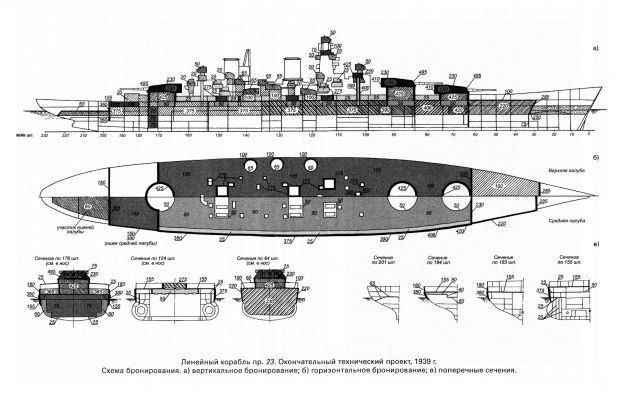

Конструктивная защита «проекта 23» принималась, исходя из противостояния всем основным угрозам для линкора, которые могли быть спрогнозированы в середине 30-х годов (406-мм бронебойный снаряд, 1000-кг бронебойная авиабомба, торпеда с боевой частью тротиловым эквивалентом не менее 500 килограмм).

На выбор схемы бронирования «Советского Союз» заметное влияние оказал присущий нашим кораблестроителям остаточный «цусимский синдром» - стремление забронировать как можно большую площадь борта с целью сохранения плавучести под воздействием фугасных снарядов, обеспечив при этом и максимально возможную защиту жизненно важных частей (артиллерия главного калибра, погреба боезапаса, энергетическая утстановка) от бронебойных снарядов.

Среди схем бронирования, использовавшихся в мировой практике, в наибольшей мере таким воззрениям соответствовала схема, принятая на итальянских линкорах типа «Витторио Венето». И нашим конструкторам удалось получить знания по итальянской практике и наиболее достоверные материалы, американские же специалисты в ответ на предложенное сотрудничество отказались предоставлять какие-либо технические сведения.

В окончательном техническом проекте линкора (на 1939 год) итальянская схема бронирования была усовершенствована. С учетом результатов собственных опытных работ главной броневой (155 мм) стала верхняя палуба (ниже ее располагалась 50-мм палуба «подхвата»), до верхней палубы доводился и главный броневой пояс (375-420 мм).

Более мощное, чем в «проекте 23», бронирование цитадели предусматривалось лишь на японских линкорах типа «Ямато» и американских типа «Монтана», на которых 410-мм броня устанавливалась с наклоном (к диаметральной плоскости) в 19-20 градусов. Это повышало ее бронестойкость примерно в полтора раза, то есть до эквивалентной толщинам 510-516 мм, тогда как в «проекте 23» наклоненные (как на «Витторио Венето») под углом 5 градусов 375-420-мм броневые плиты были эквивалентны толщинам соответственно 390-440мм (повышение бронестойкости в 1,05 раза). На придание броневым плитам большего наклона наши КБ не решились, поскольку это, по их мнению, привело бы к увеличению массы горизонтального бронирования.

На американских линкорах типа «Айова» наклон броневого пояса на 19° при одновременном его экранировании обшивкой борта позволил обеспечить при меньших толщинах пояса (25,4+307,3-мм) бронестойкость, практически одинаковую с «проектом 23», а возможно даже несколько более высокую. Так, по американской оценке, зона свободного маневрирования (или «зона неуязвимости») линейных кораблей типа «Айова» под воздействием 406-мм бронебойных снарядов (масса 1015 кг, начальная скорость 825 м/с) составляла 108-158 каб., а у линейного корабля «Советский Союз» (проект 23), по расчетам наших специалистов, для сходного снаряда (масса 1000 кг, начальная скорость - 850 м/с) - от 80-90 (только броневой пояс без учета барбетов ГК) до 170 каб. при курсовых углах 40-50° и от 147 до 170 каб. при 90°. Нельзя не заметить, однако, что из-за традиционной неизвестности всех исходных данных, использованных в американской оценке, приведенные цифры по дистанциям непробития, нельзя считать полностью сопоставимыми. А уж зная как американцы превозносят свои "священные коровы". (Кстати, об их манипуляциях очень хорошо написал один умный человек следующее :

Некоторые соображения по оценке бортового бронированиялинейных кораблей ВМФ США «South Dakota» и «Iowa»

(или Натан Окун – американская свинья)

В работах В.Н. Чаусова, таких как монография «Линкоры типа «Саут Дакота» и статья «Артиллерия и броня» из сборника «Линкоры Второй мировой», очень высоко оценивается бортовое бронирование американских линейных кораблей типов «South Dakota» и «Iowa».

Утверждается, что утолщённая обшивка борта этих кораблей могла разрушать бронебойные наконечники вражеских снарядов, до встречи их с главным броневым поясом, что резко снижало их бронепробиваемость и, соответственно, резко улучшалась общая стойкость бортового бронирования. Эти утверждения основываются на опубликованных в Интернете расчётах и статьях Натана Окуна, гражданского программиста ВМФ США.

Попробуем проанализировать эти оценки, чтобы прояснить некоторые туманные моменты.

Начнём с утверждений автора.

В монографии «Линкоры типа «Саут Дакота» он пишет: «Что касается огня 14-15-дюймовых орудий новых европейских линейных кораблей, то здесь система защиты «Саут Дакоты» выглядит просто блестяще. Расчеты по весьма точным современным методикам (Автор этих методик – Н.Окун (Nathan Okun), гражданский программист систем управления ВМФ США; подробную информацию о расчетах бронепробиваемости и зон свободного маневрирования можно найти в Интернете) дают ЗСМ под обстрелом линкора «Бисмарк» как минимум от 15 до 32,5 км. Причем даже с самой короткой дистанции поразить погреба или машины «Саут Дакоты» способным к детонации снарядом, скорее всего, не смог бы ни один 15-дюймовый линкор. Здесь дело во внешней обшивке, которая в комплексе с внутренним поясом представляла собой эффективную систему разнесенного бронирования. Многочисленные послевоенные опыты свидетельствуют, что для ликвидации бронебойных наконечников требуется толщина гомогенной брони типа STS не менее 0,08 диаметра поражающего снаряда (т.е. 8% калибра). Чтобы активировать взрыватель, достаточно броневой преграды в 7% калибра (при отклонении от нормали – меньше 7%). Таким образом, 15-дюймовые снаряды достигают главной поясной брони «Саут Дакоты», уже будучи «обезглавленными». Это резко снижает их эффективность, так как чаще всего происходит разрушение снарядного стакана и рикошет от наклонной поясной брони. При отклонении целевого угла от нормали защитные свойства еще более усиливаются».

И ещё: «Отметим, что данная схема бортового бронирования получила логичное развитие в конструкции линкоров типа «Айова». Их обшивка из стали STS, увеличенная по толщине до 38 мм, могла удалять бронебойные наконечники 406 – 460-мм снарядов со всеми вытекающими отсюда плюсами».

В статье «Артиллерия и броня» автор пишет: «Тем не менее, для защиты от «своих» 16-дюймовых снарядов бронирование следующей серии ЛК («South Dakota», С.В.) было усилено. Американские конструкторы с блеском решили поставленную задачу. У линкоров типа «South Dakota» бортовое бронирование стало принципиально иным. Главные поясные плиты получили внутреннее расположение. Их наклон был увеличен до 19 градусов, а толщина до 310 мм при подкладке STS в 22 миллиметра. Вертикальный эквивалент возрос до 439 мм. Внешний борт цитадели прикрыли 32-миллиметровой бронёй. Это позволяло обдирать АРС снарядов противника калибра 15-дюймов и меньше1. В отличие от схемы внутреннего пояса французских линкоров такой борт давал вполне понятные преимущества».

Итак, утверждается, что американские кораблестроители блестяще решили задачу защиты своих кораблей от бронебойных снарядов, создав принципиально новый тип бортового бронирования и посрамив заокеанских конкурентов с запада и востока. Чем же подкреплены эти утверждения?

В этой же статье автор пишет: «После Второй мировой войны в США было проведено множество натурных испытаний снарядов и броневого материала. Тестированию подвергались американские, английские и французские боеприпасы. В результате было установлено, что для ликвидации (обдирания) АРС-наконечников толщина брони типа STS должна быть не меньше 0,08 диаметра поражающего снаряда (т.е. 8% калибра). Причём это справедливо как для тяжёлой, так и для средней артиллерии (начиная с 76 мм). Лишь с рядом поздних противотанковых снарядов дело обстояло иначе – для удаления АРС требовалось толщина STS приблизительно в 12% калибра. Как оказалось, технология их изготовления была такой же, как у крупповских Psgr.m.K.L/4,4 для 380-миллиметровых орудий ЛК «Bismarck».

Разберём данное высказывание.

Первое, испытания были проведены ПОСЛЕ войны. К этому мы ещё вернёмся.

Второе, испытаниям подвергались американские, английские и французские боеприпасы, а вот германские и японские нет.

Третье, если речь идёт о корабельной артиллерии и тяжёлой корабельной броне, причём тут ПРОТИВОТАНКОВЫЕ снаряды? Или результаты испытаний противотанковых снарядов перенесены по аналогии на бронебойные снаряды крупнокалиберных морских орудий? Оказывается, это так и есть!

Четвёртое, самое главное. Толщина брони необходимая для разрушения бронебойного наконечника («обезглавливания») снаряда, зависит не только от его калибра, но и от технологии его изготовления.

Таким образом, утверждение, что толщины брони в 0.08 калибра снаряда (у самого Окуна – 0.0805) в ЛЮБОМ случае достаточно для разрушения бронебойного наконечника, является, по меньшей мере, некорректным. Для каждой конкретной пары «броня-снаряд» минимальная необходимая толщина брони будет своей.

Сам факт, что эффект разрушения бронебойного наконечника снаряда имеет место быть, не являлся секретом ещё до Первой мировой войны. И время от времени появлялись проекты систем разнесённого бортового бронирования, с целью этот эффект использовать.

В качестве примера можно привести проект линейного корабля русского инженера-кораблестроителя И.А.Гаврилова, 1914 г., особенностью которого стало отнесение основного вертикального бронирования толщиной 300 мм значительно вглубь корпуса, в то время как по наружному борту располагались лишь лёгкие 50 мм плиты для смятия бронебойных наконечников и искажения направления удара бронебойных снарядов2.

Хотя проекты линейных кораблей с разнесённой вертикальной бронёй неоднократно разрабатывались в разных странах, разнесённое вертикальное бронирование было реализовано только на итальянских линейных кораблях типа «Vittorio Veneto».

Система бортового бронирования этих кораблей была устроена следующим образом: наружные броневые плиты из 70-мм гомогенной брони, опиравшиеся на 10-мм листы стали повышенного сопротивления, предназначались для разрушения бронебойных наконечников снарядов. На расстоянии 250-мм за ними устанавливались 280-мм крупповские цементированные плиты на 50-мм тиковой подушке, крепившейся к 15-мм стальной обшивке борта. Выбору системы бронирования предшествовали широкомасштабные испытания на артиллерийском полигоне в Коттрау, с расстрелом макетов образцов броневой защиты3.

Итак, И.А.Гаврилов, проектируя свой линкор перед Первой мировой войной, счёл необходимым применить 50-мм внешнюю броню, а итальянские кораблестроители, имея в виду необходимость противостояния более мощным орудиям 30-х гг., посчитали необходимым (заметим, после натурных испытаний4) 70-мм толщину внешней брони.

Сходное мнение приведено в статье В.Л. Кофмана и С.В. Сулиги «Линейные корабли типа «Ямато» опубликованной в сборнике Н.И. Печукониса «Линейный корабль «Ямато»: «Критикуется также и расположение броневого пояса («Ямато», С.В.), хотя плиты и были установлены наклонно. Специалисты США считают, что было бы предпочтительней его установка, но некотором расстоянии от внешней обшивки толщиной, например, 76 мм из гомогенной брони, которая уничтожала бы бронебойный колпачок снаряда, снижая его пробивающую способность примерно на треть. Тогда вполне можно было бы обойтись плитами основного пояса толщиной примерно 330 мм5». Итак, специалисты США (правда, неясно какие именно) решили, что для обеспечения разрушения бронебойного наконечника снаряда (надо полагать не меньше чем 406-милиметрового?) необходимо 76-мм гомогенной брони. Наверное, они не были знакомы с выдающимися научными разработками своего соотечественника. Впрочем, в этом заключении специалистов США есть свой подводный камень, но он лежит за пределами данного разбора.

А вот Окун (и вслед за ним автор) утверждает, что вполне достаточно 32-38-мм стали повышенного сопротивления. Утверждает, заметим, после компьютерных расчётов, по собственноручно написанной программе. Но, как известно, что в компьютер заложено, то и будет на выходе. А если исходные данные не полны? Или не верны?

Первоначально Окун утверждал, что для разрушения бронебойного наконечника («удаления колпачка») требуется толщина гомогенной брони 0.0805 калибра поражающего снаряда, на чём, в частности, основывались утверждения о неспособности орудий ЛК «Bismarck» эффективно поразить бронезащиту ЛК «South Dakota». То есть 32-мм внешней обшивки якобы должно хватить на удаление бронебойного наконечника 380-мм снаряда (0.0805 х 380 = 30.59). «Бисмарку» – привет! Но вот вдруг выяснилось (вдруг?! больше чем через полвека после войны!), что снаряды немецкой 380-мм пушки требовали толщины внешней брони минимум, подчёркиваю – минимум, 0.12 калибра, т.е. 0.12 х 380 = 45.6. Если так, то утолщённая обшивка борта ЛК типа «South Dakota» под огнём ЛК типа «Bismarck» не играла никакой роли. И какие тогда есть основания для восторгов?

Под давлением этого факта Окун был вынужден внести в свою программу изменения и задать толщину преграды для германских снарядов (по-окуновски – «снарядов с прочным APC») в 0.12 калибра. Кстати сказать, те же самые 0.0805 калибра были положены в основу утверждения о неспособности орудий ЛК «Ямато» эффективно поразить бортовое бронирование ЛК типа «Iowa». Вот только дело в том, что эти закономерности Окун вывел в основном из результатов экспериментов с разными танковыми снарядами и соответствующей броней. Результаты же экспериментов (очень немногочисленных) с крупнокалиберными морскими орудиями дают иные численные закономерности, и рыбка наша пушистая оказалась вынуждена ещё раз поднять минимально необходимую толщину. На этот раз до 0.14 – 0.17 калибра (это уже ближе к правде). И, наконец, последнее «откровение» датированное февралем 2004 г. – «The AP cap is ALWAYS removed by hitting a thick plate (the windscreen by hitting almost anything); the cap is shattered into pieces on face-hardened armor of over 0.25-caliber or so thickness and decapped on homogeneous plates of this thickness (at even less thickness at high obliquity)».

А ведь Окун много лет безапелляционно утверждал, что его методика (и написанная по ней программа) самая точная в мире. Как его надлежит после этого оценивать?

Продолжим. Испытания, на которых базируется исходная посылка, проводились, как отмечено выше, после войны. А раз так, возникает вопрос, из каких соображений исходили американские кораблестроители при проектировании этих двух типов линкоров?

Линкоры типа «South Dakota» проектировались в условиях договорных ограничений тоннажа линейных кораблей. И внутренний броневой пояс был применён именно с целью снижения массы брони, за счёт уменьшения ширины броневой палубы, и, как следствие, водоизмещения корабля, а вовсе не из соображений улучшения снарядостойкости бортового бронирования (с этой целью был увеличен его наклон). О чём сам автор прямо и пишет: «... было решено применить внутреннее расположение главной бортовой брони единого наружного наклона, как на британском «Нельсоне» и французском «Дюнкерке». Сама по себе такая схема не слишком вдохновляла адмиралов. Очевидными казались проблемы непрочного наружного борта и сложности при ремонте. Впоследствии случай с линкором «Индиана», который получил таранный удар «Вашингтона», подтвердил обоснованность этих опасений. Однако при внутреннем наклонном расположении пояса заметно увеличивалась его снарядостойкость, а также НЕ РОСЛА ШИРИНА БРОНЕВОЙ ПАЛУБЫ (выделено мной, С.В.). Тем самым экономился вес, и сохранялась необходимая остойчивость корабля. ... С целью увеличения снарядостойкости наклон поясных плит довели до 19° и немного увеличили их толщину». А с целью минимизировать повреждения наружного борта от осколков и снарядов малого калибра, проектировщик корабля Алан Чантри, и применил утолщённую обшивку в районе ватерлинии.

Проектирование линкоров типа «Iowa» велось в отсутствии договорных ограничений, тем не менее, глава Генерального совета флота США адмирал Томас Харт, из внутриполитических соображений, обязал проектировщиков нового корабля постараться не слишком завышать водоизмещение, что с учётом очень высоких требований по вооружению и скорости, однозначно означало экономию на бронировании. Так что американские кораблестроители просто повторили уже имеющееся техническое решение и воспроизвели на «Iowa» схему бронирования «South Dakota», с незначительными модификациями. Кстати, С.А. Балакин в монографии «Линкоры типа «Айова» никак не отмечает особую роль внешней обшивки борта6.

Исходя из этого, получается, что внутреннее расположение бортового броневого пояса было применено на этих двух типах кораблей из соображений уменьшения веса брони и, как следствие, водоизмещения, а о «снятии бронебойных колпачков» снарядов и речи не было. И, наконец, в известных документах по проектированию ЛК типов «South Dakota» и «Iowa» нет НИЧЕГО, позволяющего утверждать, что конструкторы СОЗНАТЕЛЬНО использовали разнесенную схему бронирования и учитывали разрушение бронебойного наконечника вражеского снаряда внешней обшивкой борта.

Лично я не вижу в последнем ничего удивительного, американские конструкторы, хотя их иногда и «заносило» (впрочем, так же, как и конструкторов других стран) в целом были разумными людьми и дружили с головой.

>И последнее. Если система бортовой броневой защиты линкоров типов «South Dakota» и «Iowa» настолько эффективна, почему тогда американские кораблестроители в проекте линкора «Montana» отказались от внутреннего броневого пояса? Ведь схема бронирования линкора «Montana», в общих чертах, повторяет схему бронирования линкора «North Carolina», единственно толщины броневых преград, наконец-то позволяют противостоять 406-мм снарядам. Есть и ещё один пример, большие крейсера типа «Alaska», заложенные почти на два с половиной года позже «South Dakota», также имели наружный броневой пояс.

В заключение. Группа «товарищей», в которую входил и Натан Окун, написала таблицу сравнения быстроходных линкоров Второй мировой войны на http://www.combinedfleet.com/. Я её внимательно просмотрел, и берусь утверждать, что она была составлена с единственной целью – доказать превосходство американских линкоров над другими. В ход было пущено всё, от извращённой системы оценки (но чтобы её такую составить, это надо было потрудиться!), до элементарной подтасовки данных (в таблице полно ошибок, что само по себе странно, т.к. её составляли люди утверждающие, что они являются специалистами, это было бы просто досадно, если бы не то, что все замеченные мной ошибки, завышают характеристики американских кораблей, и занижают характеристики неамериканских, а это уже ошибками назвать нельзя) и исключения из статистики своих слабых сторон (в таблицу не включён «North Carolina», считающийся самым слабым из американских линкоров, а на каком основании? Чтобы не портить отчётность?) После этого, рассуждения о «беспристрастности» расчётов Н. Окуна просто детский лепет, не заслуживающий внимания.

В общем, расчёты Н. Окуна выглядят запоздалой попыткой отмыть добела чёрного кобеля, в стремлении во что бы то ни стало доказать превосходство флота США везде и во всём.

В данной заметке я ограничился рассмотрением именно вертикальной брони и не стал рассматривать глубокомысленные рассуждения об «обдирании APC бронёй верхней палубы».

Также оставляю «за кадром» вопросы происхождения «вертикального эквивалента», как не относящиеся прямо к заявленной теме. Враньё чистейшей воды, но это отдельная песня.

В. Сидоренко

Примечания

1 Данное утверждение уже само по себе является прекрасным образцом весьма своеобразной (не сказать извращённой) логики. «Тем не менее, для защиты от «своих» 16-дюймовых снарядов бронирование следующей серии ЛК было усилено. ... Внешний борт цитадели прикрыли 32-миллиметровой бронёй. Это позволяло обдирать АРС снарядов противника калибра 15-дюймов и меньше». Как же так, бронирование было усилено для защиты от 16" снарядов, а фактически речь идёт о защите от 15" снарядов? Как это прикажете понимать?

2 С. Виноградов, «Последние исполины Российского Императорского флота», с.222.

3 С. Титушкин, «Линейные корабли типа «Витторио Венето», с.8-9.

4 The decapping plate was 71 mm thick AOD (Acciaio Omogeneo Duro) homogeneous hard steel that was laminated to a 10 mm thick ER (Elevata Resistenza) high-resistance, silicate steel plate. This is almost identical to the Vittorio Veneto's system, but the spacing was reduced to just 200 mm, a reduction of 20 percent. The space was maintained by 15 mm thick iron bars, but their layout, width, and material properties are not detailed, which is a major complication. Underlying the decapping system was a 225 mm thick KC plate, a reduction of 55 mm (20 percent) from the thickness ultimately employed. The main belt rested on a 50 mm thick wood cushion, and behind this was 10 mm ER armour (5 mm less that that used on the Vittorio Veneto). The array was tilted at 30 degrees, a figure that factored in the planned 11-degree inclination of the main belt plus the average angle of impact anticipated at the 16,000-meter battle range the Italians expected. The array was attacked with one 320 mm 519 kg (12.6" 1144.s lbs.) GC Terni 6601 A.T.11 APC that hit at 1764 f/s (537.6 m/s). The projectile was apparently successfully decapped, although it punched out an armored plug and broken shell nose debris that flew into the area behind the array. The body of the shell was wedged in the array, with its base nearly flush with the decapping plate. One suspects that plug and shell debris from tests such as these were a major factor in the evolution of the heavy splinter bulkheads the Italians ultimately employed, although there is no evidence that this is the case. Also there is no information on if the shell was live or inert, and thus cannot determine if it was in a condition to explode. In any event, we see a penetration limit of around 16,000 yards in the case verses the 12.6" shell, which was the desired result. Relative to the performance of a single 316 mm thick plate attacked by a 12.6" shell at 30 degrees, the system gives up around x,xxx yards in terms of the inner edge of its immune zone, which again demonstrates that the Italians were willing to trade resistance to penetration for the sake of achieving a greater probability of shell shatter, tsushima4.fastbb.ru.

5 В работе В.Л.Кофмана «Японские линкоры Второй мировой «Ямато» и «Мусаси» эта же мысль выражена в иной формулировке: «Эксперты из Соединённых Штатов подвергли критике и расположение броневого пояса. Хотя плиты главного пояса и были установлены наклонно, что отвечало современным принципам, было бы предпочтительней установить их на некотором расстоянии от внешней обшивки толщиной, выполненной из гомогенной брони (той же стали D) толщиной примерно 50 – 76 мм. Такой экран уничтожал бы бронебойный колпачок снаряда, снижая его пробивающую способность примерно на 20-30%. Тогда вполне можно было бы обойтись плитами основного пояса толщиной примерно 330 мм – при равной сопротивляемости».

6 Правда, в этой работе С.А.Балакиным допущена другая забавная нестыковка. В разделе «Общая оценка проекта» автор пишет: «Остается броня. Как правило, создавая сильно вооруженный и быстроходный корабль, конструкторы приносят в жертву именно ее. В какой-то мере так же поступили и американцы, но чувство меры при этом им не изменило. Быть может, для 50 000-тонного корабля броневая защита и выглядит скромной, но в целом она вполне «на уровне», ничуть не хуже (и даже лучше), чем у «Шарнхорста» и «Бисмарка».

Оставляя в стороне вопрос, как это наклонный (19°) 307-мм броневой пояс (вертикальный эквивалент – 324 мм) может быть лучше 350-мм пояса подкреплённого 105-мм скосом бронепалубы, заглянем в раздел «История создания»: «Шесть первых линейных кораблей нового поколения – два типа «Норт Кэролайн» и четыре типа «Саут Дакота» – на фоне своих зарубежных собратьев обладали весьма умеренной скоростью 27,5 узла. Бронирование их, особенно первой пары, было, в общем-то, посредственным, ...», а поскольку в разделе «Бронирование» написано: «В действительности броневая защита «Айовы» почти в точности повторяла примененную на ее предшественниках – линкорах типа «Саут Дакота», то значит, и оценка должна быть соответствующей? Или как?

Очевидным слабым местом схемы вертикального бронирования нашего линкора являлись 425-мм барбеты башен главного калибра, которые, согласно расчетам, пробивались, начиная с дистанции 135 каб. На сравниваемых иностранных линкорах толщина барбетов доходила до 560 мм у «Ямато», 439 мм у «Айова» и 541 мм у «Монтаны». Другим слабым местом «проекта 23» являлся кормовой 365-мм траверз, который на кормовых курсовых углах (170-180°) мог пробиваться, начиная с дистанции 160 каб. В носовой части предусматривались два броневых траверза: 285 мм (под углом 30° к плоскости шпангоутов) на 27 шп. и 230 мм на 64 шп., чем обеспечивалась надежная защита на носовых курсовых углах (при курсовых углах 40° и 0° - дистанции непробития равнялись 80 и 88 каб соответственно).

Горизонтальное бронирование линейного корабля «Советский Союз» (суммарная толщина палуб в цитадели до 230 мм) практически не уступало таковому у «Монтаны» и «Ямато» (240-244 мм) и было более сильным, чем на «Айове» (до 206 мм).

Сильной стороной бронирования «проекта 23» являлось наличие бронирования оконечностей (в носу - 220-мм бортовой пояс и 100-мм палуба), тогда как на американских и японских кораблях бронировалась только цитадель. Вместе с тем на «Ямато», «Монтана» и «Айова» предусматривалась отсутствовавшая в «проекте 23» защита от попаданий бронебойных снарядов в подводную часть (то есть под нижнюю кромку броневого пояса при близких недолетах), осуществлявшаяся путем навешивания дополнительных броневых плит на броневую продольную переборку ПМЗ (противоминная защита) в ее верхней части.

Заслуживает быть отмеченной как лучшая, чем на всех иностранных линкорах (кроме «Ямато»), защита румпельных отделений, расположенных за главным броневым поясом (по существу - в кормовой части цитадели). По защите башен главного калибра наш линкор (лобовая стенка 495мм, боковые стенки 230мм, крыша 230мм) уступал «Ямато» (соответственно 650мм, 230 и 270мм), находился примерно на одном уровне с «Айовой» (соответственно: 495мм, 19 + 242мм и 185мм) и должен был превзойти все другие иностранные корабли этого класса. В примерно таком же соотношении с иностранными линкорами находилось и бронирование главного командного пункта.

Взрывосопротивляемость принятой в «проекте 23» бортовой подводной защиты (итальянского типа «Пульезе») на основе натурного эксперимента была оценена в 750кг (в тротиловом эквиваленте), хотя, по мнению некоторых специалистов, фактически была несколько ниже (но не менее 500-600кг). По этому показателю наш линкор должен был находиться на уровне «Ямато», то есть превзойти все другие линкоры, но лишь при взрыве на глубине, соответствующей примерно половине осадки. При взрыве на больших глубинах вследствие цилиндричности обводов «проекта 23» в поперечном сечении взрывосопротивляемость защиты падала, тогда как на «Ямато», имевшем как и все американские линкоры «ящикоподобные обводы», она оставалась примерно постоянной по всей высоте защиты. (О том, что это за ПТЗ Пульезе можно прочитать здесь).

С другой стороны, «Советский Союз» выгодно отличался от иностранных кораблей тем, что глубина бортовой конструктивной ПМЗ сохранялась почти неизменной на протяжении всей длины цитадели (в ее оконечностях не менее 7м), тогда как у большинства иностранных линкоров (кроме «Витторио Венето» и «Айова») она была заметно меньше даже на миделе (от 4 до 7м) и кроме того, значительно понижалась в оконечностях цитадели (правда, при соответствующем увеличении суммарных толщин продольных переборок).

В отличие от многих иностранных линкоров (все американские, «Витторио Венето», «Ямато») корабль «проекта 23» не имел днищевой защиты в виде тройного дна. Особо мощной она была на «Ямато»: под погребами ГК предусматривалась 50-80-мм броня. Из-за отсутствия днищевой защиты наш линкор, согласно расчетам, при разрушенном небронированном надводном борте мог выдержать по условиям непотопляемости лишь одно поражение торпедой днища. В целом по своей надводной и подводной конструктивной защите «проект 23» находился в одном ряду с лучшими иностранными линкорами того времени, уступая по защищенности цитадели лишь бОльшим по водоизмещению кораблям типа «Ямато» и «Монтана».

Хотя, в отличие от иностранных линкоров, «проектом 23» (1939г.) не предусматривалось применение размагничивающего устройства для нейтрализации торпед с таким типом взрывателя, но, учитывая результаты проводимых в СССР опытных работ в этой части, наши линкоры в процессе строительства такое устройство несомненно получили бы.

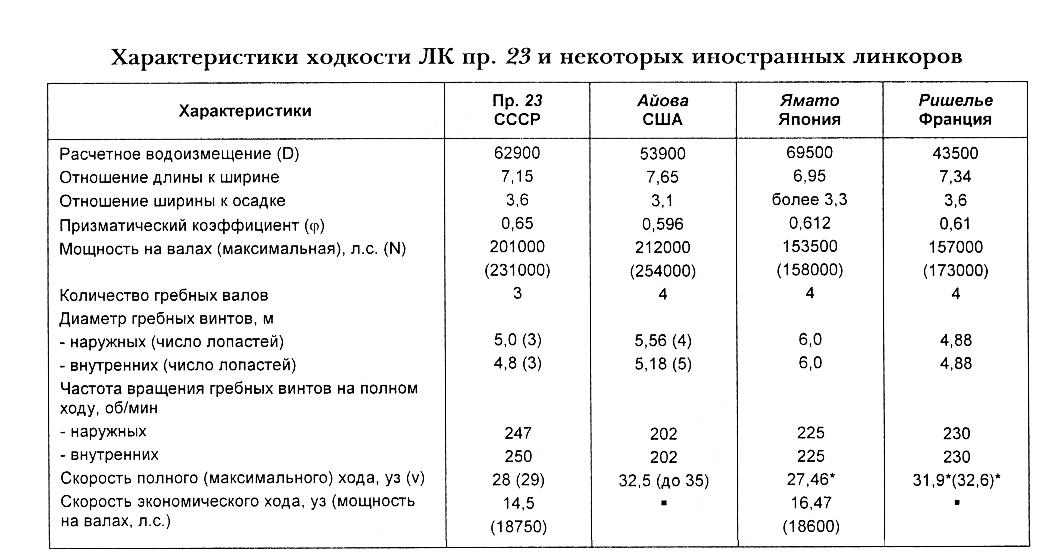

В предвоенные годы одним из важнейших качеств линкора считалась величина скорости полного хода, поскольку более быстроходный корабль мог держаться в бою на наиболее выгодных для себя дистанциях и курсовых углах относительно противника. В этой части наш линкор (28-29 уз) находился практически на одном уровне с большинством иностранных линкоров близких сроков закладки, превосходя «Ямато» (около 27,5 уз), но уступая «Айове» (32,5 уз), «Ришелье» (30-32 уз), «Витторио Венето» (30 уз) и «Бисмарку» (30 уз). Как уже отмечалось, это объяснялось неоптимальностью (с точки зрения ходкости) принятых в проекте обводов корпуса. Изменить же обводы было не возможно без вмешательства в конструкцию бронирования, а это было запрещено. К тому же опыт войны показал, что такие небольшие преимущества в скорости полного хода при грамотном маневрировании и тактике становились вторичными факторами.

По дальности плавания экономическим ходом линкор «Советский Союз» (7200миль при скорости 14,5 уз) значительно уступал германским линкорам, и еще больше американским (до 15000-17500миль), находясь примерно на одном уровне с японскими, а также английскими кораблями и превосходя итальянские типа «Витторио Венето». Это замечание тоже не слишком существенно, ибо исходя из доктрины, линкор «проекта 23» характеризовался, по сути, оборонительными задачами – пересекать океаны ему не требовалось, а как показывает история, не такая значительная дальность плавания по сравнению с американцами нисколько не мешала японским линкорам. Другое дело – германские корабли, перед которыми стояли совсем другие задачи. Т.о., ставить во главу угла эту характеристику в общем не совсем корректно.

Следует констатировать, что по совокупности всех своих характеристик линкоры «проекта 23», будь они построены, стали бы одними из лучших линкоров мира. Уступали бы они по своим наступательным и оборонительным возможностям только японским линкорам типа «Ямато», а также американским типа «Монтана», (которые были заказаны, но не заложены) - то есть только кораблям большего водоизмещения.

Руководство Наркомата ВМФ, прекрасно осознавало слабые стороны и недостатки «проекта 23». Несомненно, оно надеялось устранить их на кораблях второй серии, закладываемых после спуска на воду линкоров, заложенных в 1938-1940гг. К числу основных недостатков проекта в 1939 г. относили: слабость зенитного вооружения, недостаточные скорость полного хода и дальность плавания, а также пониженную по сравнению с главным броневым поясом бронестойкость барбетов башен ГК и траверзов, отсутствие ПМЗ днища. Помимо этого считалась весьма неудачной конструкция в районе 170-196 шпангоутов (в корму от третьей башни ГК), где главный броневой пояс (380мм), а также кормовой траверз (365мм) были доведены по высоте только до средней палубы, являвшейся в этом районе главной броневой (155мм), а выше (между средней и верхней палубами) по бортам и траверзу была установлена 180мм броня, образующая прикрытый сверху лишь палубным настилом (толщина до 20-25мм) «отсек плавучести». В результате этот район не мог рассматриваться как полноценная часть цитадели, протяженность которой составила в связи с этим всего 57,2% от длины корабля по кильватерной линии. Такое ослабление бронирования в кормовой части было обусловлено стремлением проектантов всемерно снизить отмеченный в ходе натурных испытаний дифферент корабля на корму, полученная же в проекте осадка кормой 10,4м считалась заказчиком чрезмерной.

В качестве недостатка отмечалась и сложность схемы бронирования, в которой использовались броневые плиты и листы 19 типоразмеров по толщине, причем семь - в диапазоне от 365 до 425мм, (с разницей до 5-10мм). При существовавших в то время допусках по толщинам броневых плит выдержать столь точно заданные размеры не представлялось возможным, а следовательно, предполагавшиеся экономия масс и обеспечение одинаковой по всей длине цитадели бронестойкости были лишь теоретическими. В то же время подобная «пятнистость» бронирования приводила к усложнению технологии изготовления броневых плит, что вкупе с возможностями производства этих плит на заводах СССР, чрезмерно растягивало сроки постройки линкоров.

Кроме того, проведенные осенью 1939г. натурные испытания отсеков бортовой конструктивной подводной защиты, по мнению некоторых специалистов (в частности, директора ЦНИИ - 45 В.И. Першина), выявили преимущества использования более простой по конструкции и изготовлению американской системы ПМЗ перед уже принятой в проекте итальянской. В первую очередь это касалось обеспечения стойкости ПМЗ, у итальянской схемы она достигалась при слишком большом количестве совмещения различных конструктивных и эксплуатационных факторов (Об этих весьма интересных испытаниях я могу рассказать в следующих материалах, если это интересно. Советские конструкторы улучшили итальянскую схему, сделав ее более живучей).

Перед войной указанные выше недостатки пытались устранить уже на линкорах второй серии в рамках проектов 23бис, 23НУ и 24, о которых уже будет рассказ в следующий раз…

Эта статья является немного дополненной главой из книги известного отечественного историка А.М.Васильева Линейные корабли типа "Советский Союз": "Общая оценка проекта 23"